买卖易供应链旗下当餐优选是以餐饮美食、短视频媒体矩阵、餐饮供应链品牌溯源、线上对接会&线下对接活动、源头工厂供应商、供应链咨询服务、餐饮人才资源服务等相关业务为一体,全网领先的餐饮供应链综合平台!

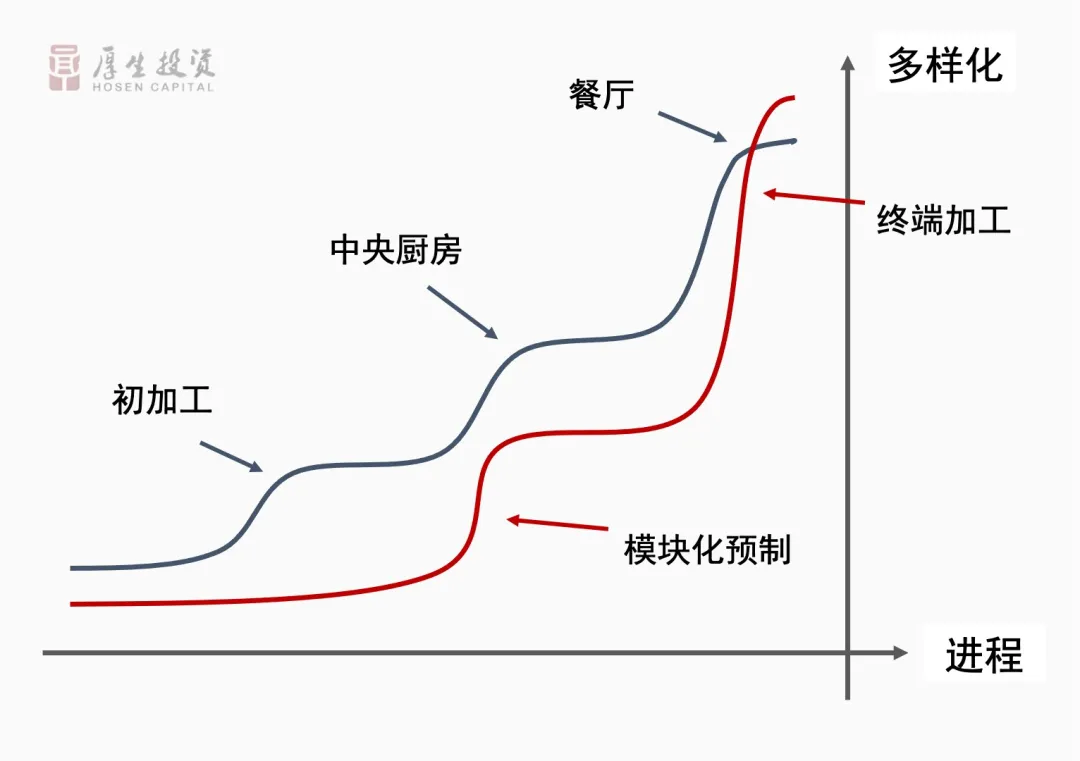

从中⻄餐不同维度的对比开始,核心结论是中餐的“复杂度”远高于⻄餐;其次,针对“复杂度”这一标准化最大的挑战,我们提出中餐的“延迟多样化”范式,并讨论深圳模式的产业集群体系——即高度专业、规模量产、开放合作的生态集群,对于中餐标准化的意义;最后,餐饮食材网前瞻设想“延迟多样化”这一范式的未来,展望几个行业迫切期待的技术创新。

01、中餐无以伦比的复杂性

中⻄餐对比,一方面是映射中餐的特点和边界,另一方面是学习⻄餐工业化的路径和实践,找到中餐标准化的共性基础。

对比下来,中餐的复杂程度超出一般想象。菜单、口味、烹制、原料等各个方面逐一看来,中餐都比⻄餐复杂很多。而这个复杂程度来自博大精深的中华饮⻝文化,是餐饮行业百花⻬放的源头。

充分理解、不打折扣地保护和弘扬这种多样化,可是为中餐标准化的终极目标。

菜单

一家典型的中餐厅,菜单上冷菜、热菜、主⻝加在一起至少会有几十个菜,高端餐厅以呈现一本精致的菜谱为傲,而简易中餐也要三、五十个SKU,否则会被人轻视。相比之下,很多主流的⻄餐厅是一⻚纸的菜单,菜式精美,但SKU也就三、五十个;而特色Bistro,靠几道像样的主菜就小霸一方了。

中⻄餐各有千秋,但从产品SKU的⻆度,中餐的数目要高很多,这还不算各种菜系、各类特色菜。尽管没有准确数字,我们的评估是:中餐SKU数目大约是⻄餐的三倍。以工业规划的眼光,这几乎是个噩梦,挑战从采购、生产到销售的全流程。

口味

⻄餐重⻝材,轻调味。而中餐很多菜,调味可以调到成为主⻆,让⻝客上瘾,⻝材反而成了陪衬。⻄餐在甜味上更有讲究,而中餐的咸和鲜是最为丰富的,更不要提千奇百怪的辣和麻。

口味的变化和组合很难量化,据笔者和调味企业的讨论,这种复杂度从源头看差距小一些,但到了终端表达,可能是一整个数量级的差距。

烹制

中餐烹制方法繁杂,生僻的不算,有独立动词的就有几十种:炒、爆、熘、炸、烹、煎、贴、烧、焖、炖、蒸、氽、煮、烩、炝、腌、拌、烤、⻧、冻、拔丝、蜜汁、熏、卷……有“火”旁,有“水”旁,有“手”旁,还有既无“火”亦无“水”的方式;而“炒”有多少细分、“爆”有多少方式、“煮”和“烩”又有什么区别,想想都赞叹,老祖宗这是有多少智慧,又是多爱吃呀。

烹制方面,中⻄餐有几点重要的对比:

一、⻄餐以煎炸烤为主,高温爆炒是中餐特色。猛火把镬底烧的通红,一般要200-300℃,油锅近乎冒烟,菜扔进去,不停地颠勺。一瞬间,⻝材外表产生美拉德反应*,那一份鲜嫩喷香,让⻝客⻝指大动,就是玄妙的镬气!

二、中餐的调料,类⻄式的浇汁或者蘸汁也是有的,但更多是勾芡融入⻝材,⻝味一体。有汁而不⻅汁,有芡而不⻅芡,有油而不⻅油,是中餐独特的境界。法意菜式,亦有类似做法,但一般是针对单一⻝材,复杂程度不及爆炒勾芡的调味效果。

三、中餐的多步深度处理,大约只有法餐才有。再牛的披萨,也还是拼配工艺;三明治,比的是怎样摞得好。中餐的步步为营、多次调理,演绎到了“开水白菜”那种神于无形之中的境界,却是一般流程图描述不了的。

*笔者注:美拉德反应(Maillard Reaction)是广泛存在于⻝品行业的一种非酶褐变,赋予⻝品独特的⻛味和色泽。影响美拉德反应的因素很多,如温度、水分、pH值,反应随加工温度的上升而加快,一般温度每升高10°C,反应速度提高3~5倍,香味物质也在较高温度下反应形成。这爆炒和勾芡背后的重要原理,为什么不是中国人发现的?

⻝材

普通说法是“中国人什么都吃”,中餐的⻝材选择确实很广泛。游水海鲜、热鲜肉不必多提,别人不吃的野味、内脏,我们也有办法处理成美味,比如毛肚;即便是蔬菜,我们也是集世界之大成的,而且对于奇花异果总是抱有追求。

不同的⻝材,自然有不同的菜肴。而奇异的⻝材,往往需要特殊的烹制。

对复杂度影响更大的是⻝材的组合。⻄餐更多是在最后一步,把⻝材拼放在一起,比如牛排边上摆蔬菜;而中餐追求的是深度的融和,比如⻥香肉丝。最后,显然还是复杂程度的巨大差别。

酒类

⻄餐的丰富,展现在酒类。每次品勃艮第,总是惊奇于每一款酒不同的⻛格,那飘忽的果香从不雷同。而辨别波尔多不同酒庄的特色,非最强大脑而不能为。

对,我们以几万亿市值的茅台为傲,但茅台如⻩金,是绝无仅有的爆品,出色的是一致性,而不是多元的复杂度。

笔者一直不解,多变的红酒配复杂的中餐,难道不是天作之合?是这叠加的复杂度太高,以至于超出了我们的鉴赏能力,还是我们就从未正视过这个挑战?

02、中餐的“延迟多样化”模型

中⻄餐对比,让我们清晰地看到了中餐标准化需要平衡的两个核心目标:终端产品的丰富多样化、工业化流程的高效率。

同时满足这两个目标,貌似矛盾,但却是从根本理念上要求我们,走正确的道路、推进开放智能化的工业体系。这也是有成熟范式可以借鉴的,即“延迟多样化”模式,其目的就是达成三个主要目标:延迟多样化、一致性高质量和均衡的生态效率。

如果从二战后的美国工业化范式算起,称之为1.0版本;那么,以丰田为代表的日本柔性制造,就是2.0版本;而高度专业、高度灵活、极具活力的“深圳模式”,以贴牌手机为代表,就是3.0版本。

而餐饮的未来,必须拥抱更加智能且分布开放的4.0版本。延迟多样化,就是贯穿于这几个范式进步的一条主线。

延迟多样化(Delayed Diversification)

延迟多样化是70年代日系⻋厂横扫美国⻋厂的利器,其核心范式就是全面的模块化,以最贴近需求的组装将顾客反应时间缩至极短,以高度协同的柔性生产将中间库存缩至极小,大大增加了⻋型及配置的丰富,同时大幅降低了整体成本。没有这个范式,今天的C2M也无从谈起。

延迟多样化解决了一个⻄餐标准化没有解决的核心问题——标准化不能以牺牲菜品和味道的百花⻬放为代价!换句话说,⻨当劳的标准化做得很好,但那只是有限SKU的标准化。

延迟多样化怎么实现呢?

首先,从最终产品出发,进行系统的工业化拆解,统一化命名(Nomenclature),其实就是基础的工业分析;

其次,共性归类,研究所有终端前一步的模块,规划各模块的高效量产;

然后,不断迭代,直至达到效率与多样化的平衡。

道理似乎简单,但做到的企业很少。其中最大的误区就是所谓的“中央厨房”——把餐厅的厨房简单中心化的鲁莽思路。几十个SKU,每天的销量又不可控,怎么可能由一个央厨解决?一系列的生产计划挑战,肯定头痛。

另一大误区,是区分不开零售和预制生产,不充分信任供应商,没有发展良好包容的生态体系,质量参差不⻬,达不到业界先进水平。对生态体系的经营,是⻨当劳最值得我们学习的地方。

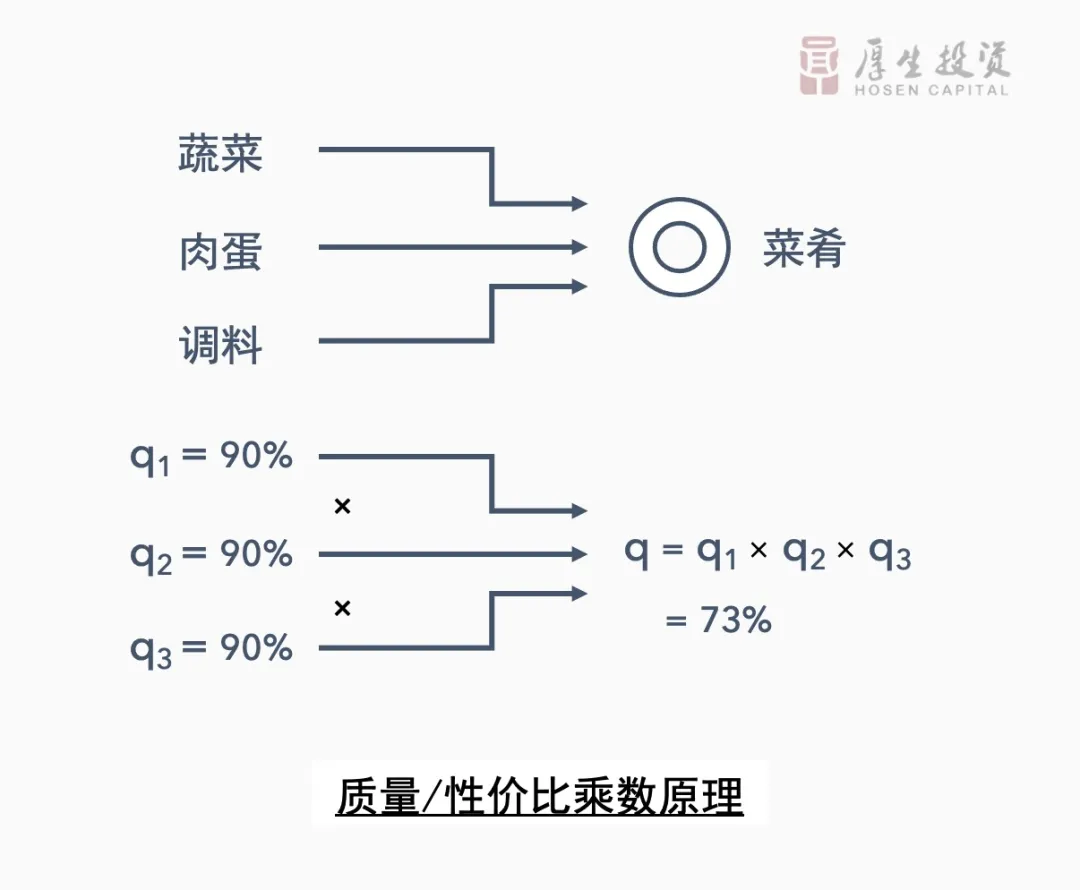

一致性高质量(Consistent Quality)

一次烧好一个菜容易,但每天做几乎一样的菜却是极难的。质量有一致性,才谈得上企业级的质量,是标准化的基础。

餐饮的质量难度在于⻝品的生物性本身不具备工业品可互换的高度一致性。而烹制的过程并不是原件组装,生化反应之下,质量的形成是一个类乘数的过程。

假设菜、肉、调料各自有一个质量值,那么,只要有一个质量低下,乘出来的质量值就很低(如下图所示)。

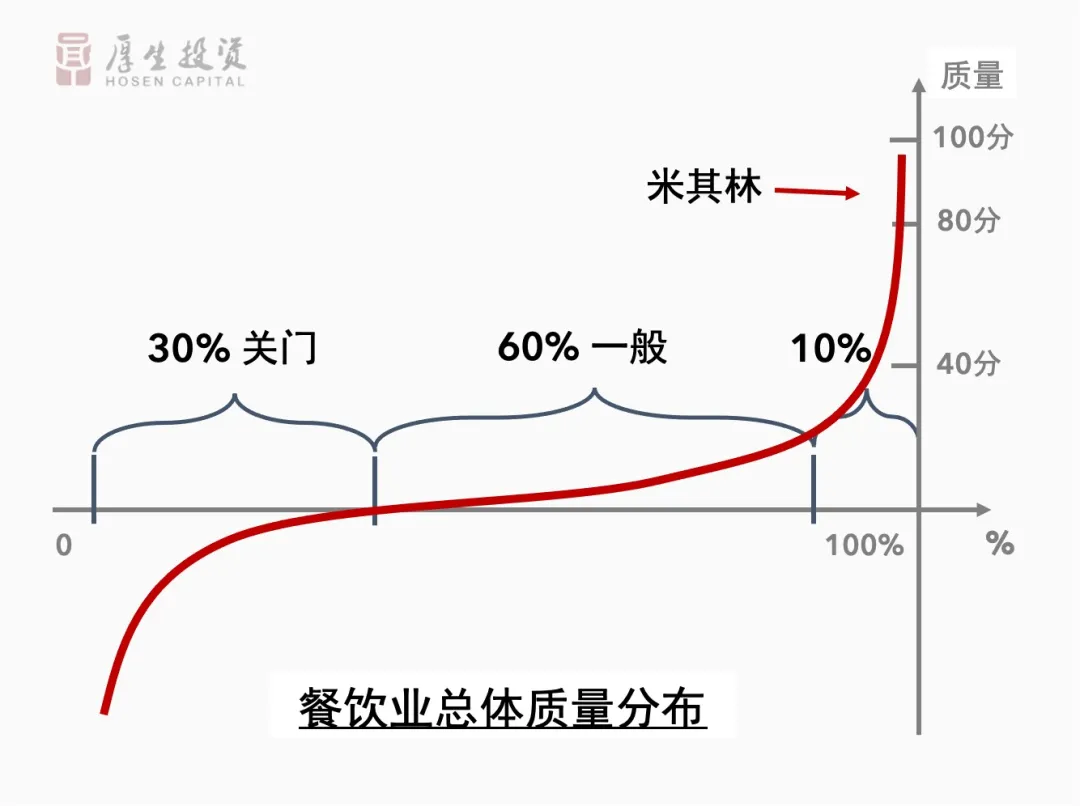

这就导致,餐饮行业的质量分布如图中红线,两端分化严重。一边是追求极致质量的米其林餐厅,一边是每年高达30%的餐饮关⻔,而中间大部分餐饮,其实是不稳定的。

如果我们统计餐饮利润,会得到非常类似的极端分布。导致这个分布的原因不是绝对质量,而是餐饮定位,更是性价比;只有高一致性的性价比,才有稳定的客户群和优化的⻔店效率。

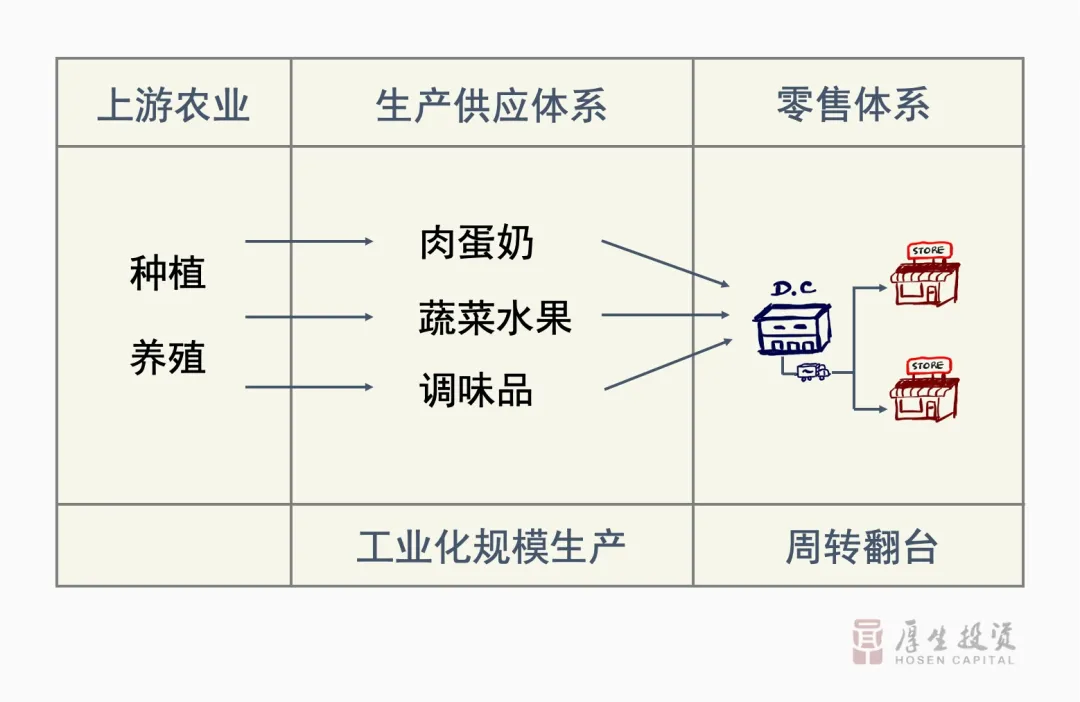

均衡的生态效率(Balanced ecoSystem Efficiency)

众所周知,我国制造业最大的优势就是超高的性价比。遗憾的是,我们的餐饮行业产品性价比不高,甚至很差。

一方面,中国农业禀赋不高,各类⻝材价格高企;另一方面,国内餐饮牵导的生态体系发展不均衡,集群效率不足。

从事制造业的人都知道,最终产品的成本是所有BOM零部件成本的总和。产业集群的意义在于生产向每个环节集合上规模,专业化地优化高效。华强北的电子产品就是一个极致的案例。

于餐饮而言,首先要认识到的就是:零售与生产供应是两种不同的商业体系,零售追求周转翻台,生产的效率来自规模工业化。

因此,餐饮企业和各类生产企业合作打造一个“开放的”生态体系是必须的。只有开放,才能集合、才能专业,方可聚焦优化、持续创新。

其次,⻝品具有明显而强烈的生物特征。因此,各类⻝品生产链特性各异,各有专⻓,协调整合并不容易。而与上游的联动,也决定了⻝品生产很难就近集群。

开放之上,还需要高效的“分布式”供应链体系。打造升级生产供应体系,核心目标就是达成一流的均衡系统效率。与质量叠加的道理类似,任何一个环节的短板都会降低整体效率。

真正一流的生态体系,一定是开放的、柔性的,是均衡发展、形成体系化高效率的。这一点,我们不仅可以学习⻨当劳,更可以于学习华强北、义乌,学习丰田、苹果。

03、中餐迫切期待的技术创新

既要百花⻬放的丰富,又要体系化的高质量和高效率,那就一定要在核心环节上有突破性创新。一方面,基础智能技术突⻜猛进;另一方面,我们对⻝物和烹饪的研究也在形成科学体系。

炒菜机器人系统

最为迫切也最有冲击力的,肯定是全面实现爆炒智能自动化的炒菜机器人系统。

目前市场上的产品,或多或少都有不足。笔者的标准如下:

一、确实实现爆炒功能,即快速高温加热、且伴以三个自由度的抖锅运动,炒出锅气;

二、自动的复合调味勾芡,口味与菜形不输人工厨师;

三、上料、炒菜、出锅、设备清洁全程自动化,不需人工辅助,所以是一整套系统,不要误会为酒店送个牙刷的那种傻瓜机器人。

(哪位有满足当餐君需求的好产品,请推荐,厚厚的红包致谢)

中餐史上,火锅是拍手称绝的创新,把每一位⻝客变成了厨师,让每位⻝客自己调味、扛走了口味的责任,实在是妙!而有了爆炒机器人,解决了中餐最大的口味与人工挑战,我相信碾压汉堡之类的原始⻝品应该是毫不费力的。

低温慢煮(sous-vide)

另一项创新是预制品的高质量工业化制造:低温慢煮(sous-vide)。低温慢煮工艺在米其林厨师中很流行,是当今质量最高的预制化工艺,尤其适于对高端蛋白类⻝材进行预处理。人工监控4-8小时的慢煮过程成本太高,必须彻底自动化智能化,全程无人工干预、过程数字控制。

高质量预制、大幅提升模块化构件的比例,是延迟多样化的核心支撑。其效果就是在提高了质量一致性的同时,缩短了末端加工时间,这两条柔性生产原理是提高顾客满意度的致胜法宝。

复合调味

聊到此处,不得不回答一个问题:如果中餐自动化程度真达到预想的水准,口味还有差异化吗?

当然有,这背后就是值得期待的另一项创新:复合调味。调味原本是个手艺活,经常还有个秘方什么的,但随着对各类调料的深入研究,调味的机理愈发清晰,生产工艺也愈加标准,以“延迟多样化”的思路进行复合调味的定制应该会广泛普及,支持餐饮的多样化定位。

“延迟多样化”模型引导我们寻找和识别重要的技术创新,透视其意义和作用。而核心技术创新,是中国餐饮行业继劳动力红利之后必定获得的工程师红利。

面对如此巨大的市场,受益于如此史无前例的工程红利,请相信A叔:中餐标准化的发展会很快、很牛的。

04、关乎国⺠幸福

今年春节,很特殊。餐厅都开着,吃饭的人很多,洋溢着幸福感。日常,没有什么比饮⻝于幸福更重要。

每次去东京,都喜欢随便找个小面店吃次面,方便、好吃、简单、安静,也总是感叹小店极致的效率。今天想来,却颇觉遗憾,闷头独⻝不是生活应该有的样子。

以⻝为天的中国人,师夷之⻓借鉴⻨当劳的标准化肯定是好的,但国人怎么都不可能拿充饥的汉堡作为美⻝的方向。看我们的友邻,已步入发达经济的日韩很好地保留了东方美⻝,但就餐却变得拘谨、程式化,幸福指数下降。

因而感触,中餐标准化关乎国⺠幸福,需要走出中国模式。跨过简单工业化,以智能柔性化的工业体系弘扬中华美⻝,行业大跨步,⻝客有幸福感,这才对得起五千年悠久的⻝文化。

中餐美味标准特有的“口感”研究

近代学人发现口腔“触觉”是华人独有的美食标准,但却长期缺乏通用术语。“口感”的内涵为“食物的质地给予口腔内各部位的感觉之总和”。口感对于美味载体的重要性,正如乐器音色之于乐曲。华人口感始于先民对“滑”感的追求,其背景是粗涩粟饭刺激导致的口腔敏感,其心理学原理在于高级生物感官的“游戏”需要。

中餐菜肴中有一类常见食料,可以拿木耳、粉丝为代表,它们既无鲜味,又无香气。西方食客会认为,这类东西吃起来只能增添烦扰,却深受华人嗜好,不知“吃头”何在?这涉及高档宴席上的鱼翅等珍味的价值诠释,有其重要意义,也是中华饮食文化研究中的空白课题。

1 “口感”概念的界定

旧时汉语词汇较少,对于木耳之类给予吃者的感觉,一直缺少恰当的词语作为名称。改革开放后,随着餐饮市场的空前繁荣,以及美食话题在长期郁积后的爆发,专有名词“口感”应运而生,迅速风行,不久就进入专业理论词汇中。成书较早、影响较大的陶文台所著《中国烹饪概论》,其“中国烹饪品尝鉴定”一章中特设“口感美的追求”一节,与“滋味美的追求”等节并列,其中说:“口感有人称之为‘吃口’,有人称之为‘触感’。”[1]194 随着口感的流行,“吃口”等俗称很快消失。然而在较长时期内口感并未正式成为汉语词汇,《辞海》1979年修订本还不见收录。口感一词很可能是从纺织业的商品学术语“手感”衍生出来的。这种猜想可以由英语得到印证:与“口感”对译的texture与“手感”通用,与意为“纺织品”的textile 词根相同`。

关于口感的品鉴对象,林语堂阐述得最为细致。他以独有中国人爱吃的竹笋为例,分析说:“竹笋之所以深受人们青睐,是因为嫩竹给我们的牙齿以细微的抵抗。”[2]15他还用俨如物理学家的口气说:“我们吃东西是吃它的‘组织肌理’,它给我们牙齿以松脆或富有弹性的感觉,以及它的色香味。”[2]15可见林语堂开始把食物的“组织机理”与传统价值标准的所谓“色、香、味”并列。

上世纪久居欧洲的华裔女博士苏恩洁曾长期以经营中餐为业,她在相关著作中说:“任何地方,不如中国烹饪如此强调菜的质地。”[3] 她说的“质地”,即林语堂所谓的“组织机理”。她还列举一些中餐特有的原料“本身都没有多少味道”,其中作为代表的是鱼翅,她说:“(鱼翅)只因脆、韧、滑,而成为无价之宝。”[3]她以丰富经验证实,世界上懂得欣赏食物“质地”的唯有华人,口感又是中餐美味的最高追求。中国人对进食口感的追求自古已然,例如木耳,西周时代已成为美食,宋人陈澔《礼记集说·内则》注释:“芝,如今木耳之类。”[4] 古人曾试图给口中的触觉命名,就是“滋味”,这个词值得琢磨。《吕氏春秋·贵生》:“鼻之情,欲芳香;口之情,欲滋味。”《说文解字》把“味”解释为“滋味也”,分析两个字的配合,似乎“味”侧重主观感受,而“滋”侧重客观存在。《说文解字》:“滋,益也。”“益”的本意是增加,滋字的使用恰好表示又给“味”的微妙“增加”了质实的要素。中餐烹饪肉料常“增加”点黄瓜、笋片之类的植物辅料,京津一带叫“撬菜”,除了改进味道,更取其口感脆爽。《礼记·檀弓》就记载说:“食肉饮酒,必有草木之滋焉。”[5]先秦古书里更有例句,说“滋味”讲究“脆”,如《吕氏春秋·遇合》:“人之于滋味,无不悦甘脆。”[6]烹饪文化研究权威之一的聂凤乔也主张用“滋”来表示口感,他说:“滋,是食品质地的感觉。”[7]

作为品鉴对象的“质地”或“组织机理”(texture)是食物的客观属性,并非食客的主观感受。实际上西方语言中,纯主观的口感还没有形成,还缺乏明确的意识。不得不说这反映了中西饮食文化发达或进化程度的不同。

2 美食家谈“触觉”:相关词语的辨析

把口感视为“味”的因子,中国古人其实早有认可。明人朱彝尊在《食宪鸿秘·餐芳谱》中谈到拌吃野菜时说,加糖醋有“甜酸之味”,加芥末有“辣爽之味”,用油煠(炸)有“松脆之味”。[8]口感的“松脆”也被称作“味”,而跟甜、爽(芥末引起的鼻感)等类并列,符合主观体验和客观存在,只是无以名之。

林语堂的英文原著《吾国吾民》是面对异文化读者的,其中未涉及对“组织机理”感觉的命名。最早给这种感觉命名的可能是美食家梁实秋。他借用“触觉”这一固有的普通概念和词语,并且明确地把它纳入美味品鉴的对象。他在《雅舍谈吃·海参》中说:“(海参)妙处不在味道,而是对我们触觉的满足。我们品尝美味有时兼顾到触觉。”[9] 台湾张起钧在专著《烹调原理》中把触觉简称为“触”,此书第二章题即为“色、香、形、触”;他还进一步提出“触美”之说:“(食物)咬的过程中产生的美妙享受,称之为‘触美’。”[10]

“触觉”作为概念和术语,内涵十分精当,然而外延方面却存在着明显的问题:按照“触觉”一词约定俗成的原意,感觉的主体是皮肤,而进食的感觉主体却是口腔中的黏膜、舌头、牙齿等。此外,作为科学术语的“触觉” touch-reception广泛用于低级动物,严格的定义是“动物在接触固态物体时所引起的感觉。一般常见的感受器有两种:触角毛和皮下感受器”[11]299。这更远离了人对食物的口感。为此,饮食文化研究者必须清楚,口感用于吃时,其准确定义应是“口腔触觉”。口腔触觉涉及食物的温度,上引林语堂的话,下文就说“包括热度”;华人对“热吃”极为重视,笔者有专文论述。[12]

口感的概念,近年来又发生更严重的混淆,就是由于西方品酒师(wine taster)所用术语的引进。他们的职业专长,就是对葡萄酒之类的洋酒给饮者的感觉做出评价。随着洋酒在我国上层消费圈的流行,口感日益成为迅速扩大的时尚(fashion)群体的常用模糊词语。例如《百度百科》给口感的解释是:“一种好酒会启动口腔内的触觉,入口之后是醇厚还是清冽,是否筋骨分明充满力量。品尝者思维的表达,常常通过借用其他艺术的语言。”由此可见,就连“口腔触觉”的含义都被明显失当地滥用,更不用说华人传统嗅觉感受“醇厚”的被混淆。好在洋酒时尚追随者的群体还很小。鉴于以上复杂现状,我们要正式认定口感一词,同时对它的实质为“口腔对固体食物的触觉”要了然于心。

3 乐器音色之喻:“味道”构成的第三者

美食的“味道”(flavor)可以分析为舌感五味(咸、酸、甜等味觉taste)与鼻感气味(无限繁多的嗅觉smell)之难以分离的结合。相对于英语的单一的“美”(好吃delicious),中餐由于古老的饭-羹(菜)分野而演化成华人特有的二元美味标准,即“鲜”(须与咸味同显,又能借微甜而“提鲜”,日语umami)和“香”(由烘焙或油炸而发生)。[13]按照中华“阴阳”思维模式,鲜、香的“天作之合”似乎没有第三者口感插足的地位,这似乎使其价值有点可疑。口感作为“味道”成分的合理性及不可缺少性,可以借喻于音乐构成的分析。中华文化历来认为音乐与烹调具有同一性,甚至有共同名称曰“和”,古书中例证不少,如《左传·昭公二十年》的“‘和’如羹焉”一节,其中论述了烹羹与奏乐的共同原理。

《辞海》断言音乐由旋律、节奏两大要素构成,然而理论上两要素结合的乐曲,绝不能离开乐器或人的“音色”而发声。一段乐曲只要奏响,具体的乐器音色就必然搀合进来,可以是小提琴的华丽,吉他的清幽。《维基百科》解释“音色”说“即使在同一音高和同一声音强度的情况下,也能区分出是不同乐器或人声发出的”。显然这正如美食有气味、五味两大要素,而又离不开不同食料的口感一样。清代美食家李渔谈到烹饪材料跟口味的关系时,曾引用过晋代陶渊明的名言:“丝不如竹,竹不如肉”,道理是“更近自然”。[14]“丝”指弦乐器,“竹”指管乐器,“肉”指人声的歌唱,其“音色”差异很大。用乐器的音色来比喻美食的口感,无比恰当;要说不同,就是菜肴原料的品种远远超过乐器的品种。据权威估计,常用者也有3000多种。[15]不同的材料“乘以”不同的烹调技法,导致口感的花样无穷,这正是高厨们大显身手的用武之地。

4 “胶牙饧”的“游戏”:口感的价值原理

小孩都爱吃年糕,更嗜好旧时过“小年”祭灶的糖瓜(饴糖)。饴糖特有“吃头”,道理就在它的古称“胶牙饧”中。“胶牙”意为黏到张不开嘴。林语堂对吃年糕的感觉曾有精彩的分析,它“对牙齿的抵抗”比竹笋更妙,是双向的抵抗:牙齿咬合时它顶着,牙齿张开它时它又拽着。[2]15

“黏”是口感的一种。综合各家烹饪技术专著所列,华人的口感多达几十种。陶文台在《中国烹饪概论》的“口感美的追求”一节里,列举的中餐口感分为两个层次,第一层次有软、脆、嫩、滑、松、酥、糯(黏)、爽等十多种,第二层次再细分,仅是“脆”,就分为油酥(酥)、水脆、焦脆等,各不相同。书中说:油酥“触齿即成碎屑”;水脆“如莴苣多水,齿切爽利”;焦脆略硬,入口有响声。陶著还提到“老”“硬”,那是嫩、软的对立面。[1]178口感要求掌握适当的“度”,过头了会成为美感的负面。竹笋的口感,追求“对牙齿的轻微抵抗”,老的硬的不好吃,因为“抵抗”太严重,咬不动了。

各类口感,关系复杂,本质迷离,值得从力学、心理学两方面做协同研究。软的吃着容易,何必又要焦脆?当代中国心理学学者给出了高明的解释:高等动物感官有两项功用,除了“谋生活动”,还有“游戏活动”的要求。[16]游戏忌讳简单,越复杂越有趣。有理由说,华人对“口福”的狂热追求,主要表现在口感方面,慈禧太后馋臭萝卜的佚事就是典型。宫中女官德龄曾用英文写过《御香缥缈录》[17]一书, 第九回“御膳房”记述:一天慈禧太后忽然馋起萝卜,“伊(她)就吩咐监管御膳房的太监去弄来尝新”,御厨认为“那是喂牲畜用的”而不敢从命,但太后坚持,结果“也亏那些厨夫真聪明,好容易竟把萝卜原有的那股气味,一齐都榨去了;再把它配在火腿汤或鸡鸭的浓汤里,那滋味是当然不会差了”!这一技法的原理是“有味者使之出,无味者使之入”,据说这是袁枚的名言,但《随园食单》不见此语,查实为清人李光庭转称。[18]《隋园食单·海鲜单》却有符合同一原理的实例:“海参,无味之物……用肉汤滚泡三次,然后以鸡、肉两汁红煨极烂。”无味者使之入,道出了最纯粹的口感追求。

5 干涩与“滑溜”:口感追求来自粟食

为什么唯独华人对进食的口感有无尽的嗜好和追求?至少需要有个合理的假说。笔者提出的解释是来自古代华人独特的饮食经历。“尝百草”的祖先选定的主食是粟米,日常食用的“脱粟”去掉硬壳还带着糠皮,蒸出的干饭粗涩难以下咽,必须用粘滑的羹来“下饭”。“芼”羹要用滑性很强的辅料,《礼记·内则》提到的堇、荁、枌、榆等,都是为了“以滑之”;《仪礼·公食大夫礼》也说“牛藿,羊苦,豕薇,皆有滑”(后世平民普遍用最滑的葵)。这证明喜“滑”的食性早在周代即已确立。人们涩怕了,“滑”就自然成为首要的口感标准,肉食“基因”的西方人不会有此感受。“滑”的追求是华人特有的,研究中国饮食的日本学者中山时子说:“(中餐)在触觉中最重要的是使舌头感到滑。”[19]作为进食感觉的滑,西方语言无法翻译。《英汉词典》中与“滑”对应的smooth等词都意为“平”滑,近年可见把slippery(突发的不自主的滑动)用于异邦食物的,例如Don’t eat food that is round-shape, slippery such as glutinous rice balls,不要吃汤圆之类的圆形和太滑溜的食物。中餐菜肴“滑溜里脊”只能译为Quick-Fried Pork Filet Slices with Sauce,也并无滑溜之意。

早在周朝的宫廷膳食制度中,“滑甘”就成了烹调之“和”(羹的古代别名)的绝对要求。宫廷食医强调肴馔的调味要随季节变化,春夏秋冬要分别侧重酸、苦、辛、咸,但同时都兼有“滑”作为永不可少的标准。《周礼·天官·食医》说:“凡‘和’,春多酸,夏多苦,秋多辛,冬多咸。调以滑甘。”从先秦到唐宋,歌颂美味的诗文中谈到“滑”的触目皆是。白居易形容可口的餐饭就用“滑”,《残酌晚餐》诗:“鱼香肥泼火,饭细滑溜匙。”形容滑的对立面则用“涩”,唐代辅导太子读书的薛令之因待遇较差而做诗发牢骚,就说“饭涩匙难滑,羹稀箸易宽”[20];诗中还嫌羹太稀,也由于这会降低“滑”的功能。贫民的羹从肉汁演变为菜汤,就靠加“糁(米渣)”来增滑。中餐菜肴特有的“勾芡”技艺,就是让细碎的食料本身聚拢成滑溜的一团。

一个民族的美食标准一旦形成,就会按照标准不断追求提高。中国人好“滑”成癖,后又从“炒”法的“勾芡”工序发展成“熘”的烹饪技法。烹饪教材说,其法是“先将原料加热成熟,然后调制芡汁浇淋于原料上而成菜”,又有软熘、脆熘、滑熘等名目。熘的技法古已有之,不过没有收入字书中。陶文台先生说:“熘,一作溜。”[1]172“滑熘”来自“滑溜”, “溜”的本义是“抓不住”,用在吃上就是食物在舌头、牙齿之间“溜”。这可提示快马名称的“骅骝”也由“滑溜”变来。《荀子·性恶》中就出现了这种快马的名称,表明早在先秦,“滑溜”就衍生为超饮食的价值观念。滑溜感觉的追求,除了表现在烹调方法上,更表现在原料的本性上,典型是莼菜。俞平伯的祖父俞樾在《曲园日记》里描写说汤里的莼菜之妙,即使年轻人牙齿好,也不易咬着它。[2]99

6 西方食客追上来了

进入文化全球化时代,加上旅游事业的促进,各民族的饮食文化正在快速融合。上述苏恩洁断言的,唯有华人懂得口感的时代早已过去。《简明不列颠百科全书》给“味道”flavor的权威解释是:“饮食时所觉察到的全部感觉;有助于识别物质,也是饮食时快感的来源。涉及味道知觉的感觉器官有味觉、嗅觉和触觉器官。”[11]238先前,西方词汇中几乎找不到关于口感的词语,这种空白已经消失。例如《维基百科》(wikipedia)已收入口感一词,解释相当详细:

口感,是指食物在口中发生物理或者化学方面的变化过程而产生的感觉,属于食品流变学领域的术语。这一概念在许多和食品测试评估人员有关的领域中被使用,例如品酒及食品流变学领域。所谓口感是从食物刚进入口腔中开始,到吃完以后的食后感觉为止,对所有的感觉进行评估。中间包括第一下咬下去的感觉,咀嚼及吞咽的感觉。……口感通常会与食品的水分活度有关,例如:硬或脆的食品通常水活度较低,而软的食品则有中至高的水活度。

日常进餐中,描述口感的词语也日渐流行,例如网络词典ICIBA的例句:Young haricot beans have a tender texture and a delicate flavour. 嫩菜豆口感细腻,味道优雅。这些新词语反映了西方食品工业的日新月异,随着烹调成品工业化生产的飞速发展,口感追求势将很快影响到人们日常进餐中审美习尚。作为人类“口感”先知的、停留于原地而怡然自得的华夏子孙,一觉醒来会惊呼“迟矣”。

当餐希望对大家有所帮助,关于团餐服务公司,餐饮食材供应,食材配送供应商,餐饮食材配送,社区食堂承包,医院营养食堂,学校食堂承包,工地饭堂外包等一站式新鲜蔬菜配送服务,欢迎通过当餐官网咨询!更多餐饮信息发布请联系当餐网,食材招商、加盟;团餐需求,食品采购,生鲜配送一站式餐饮供应链服务平台;买卖易农产品交易平台,餐饮食材供应链提供批发、贸易、冷链、食材采购等服务,支持交易、直播、电商等功能。

当餐优选供应商合作

本文发布于2025年09月07日12:08,已经过了136天,若内容或图片失效,请留言反馈 餐饮食材网当餐供应链温馨提示:当餐原创文章版权归当餐网创作者所有,转载务必注明作者和出处;当餐优选,您身边的餐饮食材供应链伙伴。当餐为餐厅、酒店、茶饮、团餐、食堂等各类餐饮企业,提供涵盖蔬菜禽肉、米面粮油、调味料、饮料饮品及简餐原料等全品类食品一站式采购配送服务。依托稳定高效的供应链,保障当餐食材品质与配送时效,让餐饮采购更省心,经营更高效。当餐网转载文章仅仅代表原作者观点,不代表当餐立场,图文版权归原作者所有!如有侵权,请通过平台客服联系当餐网工作人员删除。

转载请注明出处: 当餐网

当餐网链接地址: http://dangcan.com/shichang/4468.html

-

年夜饭预制菜在骂声中卖爆,当餐认为“透明”是正确的“打开方式”

当餐网获悉,2025年春节预制菜市场迎来爆发式增长。据餐饮食材供应链平台统计,今年预制菜年销售额突破200亿元,同比增长超过50%。从消费人群看,预制菜消费者集中在一、二线城市,占比高达80%,22~31岁人群为消费主力军,占比高达43%。有网友疑惑:越骂越买,到底为什么? 在快节奏的现代生活中,餐饮商家和消费者都越来越注重效率和便捷,预制菜凭借快速烹饪、快...

2025/02/02

-

餐饮供应链DANGCAN当餐菜市场

当餐菜市场DANGCAN是餐饮供应链旗下最核心业务板块,以智慧菜市场、农产品物流园、线上平台、专业市场、产业园区为运营核心,主要致力于农产品B端流转、C端消费,实现优质农产品从源头到市场的全过程可溯源管控,打造集研、产、供、销为一体的全产业链农产品交易平台和绿色生鲜品牌。当餐菜市场以推动城市扩容提质、乡村农产振兴为目的,多年来,通过升级改造传统菜市场、建设标...

2024/03/18

-

当餐谈预制菜:做不好是人的问题,不是菜的问题

2025年是中国工程院院士孙宝国担任全国政协委员的第八年。作为食品领域的学者,每年全国政协会议召开期间,他都会重点关注与食品有关的话题。履职八年间,孙宝国依托自己的专业和优势,提出过不少涉及食品的提案。比如,加强食品安全与健康科普的科学严谨性、促进食品包装材料再利用、培育食品行业创新人才等。 餐饮食材网2025年获悉,孙宝国依然重点关注食品领域。他希望能提升...

2025/03/11

-

昆明最热门的40家小吃店,本地人推荐的美食清单

春城昆明,不仅有诗情画意的风景,更有让人流连忘返的美食。作为一名在云南生活多年的美食探店达人,今天餐饮食材网当餐君要为大家带来 昆明本地人才知道的40家小吃宝藏店铺 ,这份清单几乎囊括了昆明各个区域的经典美食。 无论你是昆明老饕还是初来乍到的游客,这份清单都能让你的味蕾得到满足! 1、【云南特色米线篇】 1. 老阿姨过桥米线(南屏街店) 这家店的汤底熬制长达...

2025/04/07

-

当餐调味料一酱一汤皆是风味调理品

调味不只是烹饪的环节,更是一种生活的哲学。 一碗热腾腾的关东煮,靠的是昆布与鲣节的鲜香交融; 一锅浓郁的寿喜烧,离不开那一勺灵魂酱汁的温柔包裹; 就连最简单的米饭与蔬菜,也能因一瓶好酱油而焕发高级感。 这19款来自日清、大塚、龟甲万、三井、House等日本知名品牌的调味精品, 汇聚了海洋的鲜、时间的醇、工艺的精与健康的智。 无论是忙碌上班族的快手料理,还是节...

2025/08/28

-

“龙”行天下·山东驴肉美食争霸赛在德州火热开赛!四大美食线路引爆金秋文旅消费

驴肉江湖风云起,德州扛旗战八方!8月29日晚,“龙”行天下·山东驴肉美食争霸赛暨美食促消费“运河大集”活动自德州市宁津县启幕!来自全省16地市的顶尖烹饪战队将在为期3天的比赛中齐聚一堂,以驴肉为媒,开启一场舌尖上的巅峰对决。 省委原常委、秘书长、省政协原副主席雷建国,省委原副秘书长、省旅促会会长杜...

2025/08/30

当餐网

当餐网

网站地图

网站地图

餐饮食材网暂无评论