买卖易供应链旗下当餐优选是以餐饮美食、短视频媒体矩阵、餐饮供应链品牌溯源、线上对接会&线下对接活动、源头工厂供应商、供应链咨询服务、餐饮人才资源服务等相关业务为一体,全网领先的餐饮供应链综合平台!

今天是十一假期第一天,不知道朋友们是否已经在踏上了路途?前阵子,餐饮美食网“好好吃饭”向读者们征集了自己在家做发酵的方法和经验,总结出发酵的三大秘方和一个很容易失败的品类!此外,我们还收集了读者们家乡的发酵美食。由于发酵本就是一个由微生物与周围特定的物质环境在人的作用下交互的过程,因此在众多烹饪工艺中,发酵尤其能向你展现一个地方的风土人情。

所以无论你在哪,都要尝试一下当地特色的发酵美食!

发酵不只是一种烹饪工艺,更是一种生活方式。东北酸菜可能是“留子”对故乡的想念;康普茶菌液的分享也是友谊的延续;泡菜的做法能一代代传递,泡菜水也能。

在下文中,你会看到贵州的酒曲和酸汤、东北的松仁饴糖、昆明的茄子鲊、山西的头脑、江西的汽糕、湖南的剁辣椒……假如你很幸运地吃到了这些美食,千万记得在评论区分享!如果你还有想要推荐的发酵食物,也欢迎留言,大家一起不断完善这份《全国各地发酵美食指南》。

秘方❶

认识一个会发酵的朋友

我尝试过康普茶和四川泡菜,第一次做就都成功了,秘方就是先认识一个会做这些发酵食物的朋友。

做泡菜的时候有天晚上每隔几分钟就能听到“叮咣”一声,想来是泡菜坛子在呼吸,怪可爱的,有点努力又有点调皮。

但我的泡菜坛也沿水生过花,康普茶也曾因为工作太忙碌,无暇顾及导致发酵时间延长而味道过酸。这两种情况我觉得都不算做失败。坛沿水清洗干净,加点盐巴,又恢复如初。过酸的康普茶可以做菌种,再做一罐就行了。而且可以作为醋的替代,调沙拉汁,或者用来腌萝卜都很不错。

◉我做的康普茶。来源:小房

原先我是妥妥的发酵小白,甚至也有一些刻板印象,比如自己做发酵食物不卫生、担心细菌超标不敢吃等等。北京有机农夫市集组织过好多次制作发酵食物的活动,我也有幸结缘了好几位懂发酵食物的农友和制作者。从shuyu那里买了一瓶康普茶,于是就有了菌种开始尝试自己制作。跟着万琳学习了四川泡菜。还有些眼睛看会了,但还没行动的,比如跟青草山人学习的醪糟和米酒,跟秀才豆坊学习的味噌等等。

我最难忘的发酵美食是北京有机农夫市集的农友金鹏用大兴安岭的松子仁和青草山人的饴糖稀,现做松仁饴糖,真是美味至极。先炒松仁,香气就已经漫开来,等糖稀熬到恰到好处时,松仁倾入锅中,甜香更浓,直咽口水。趁热切块,松仁分布均匀,咬上一口,先是饴糖温润清甜,松仁的酥脆和油脂香气紧接着“咔”的一声迸发出来。要不是担心热量太高,以及吃太多不太体面,真是停不下来😅。

◉金鹏现做的松仁饴糖。来源:小房

坚持吃发酵食物最直观的感受就是我的肠道更健康了,跟便秘问题彻底说拜拜。并且更真实地体会到通过发酵食物与ta人连接,我从秀才豆坊那里学习味噌的发酵制作,当她想要做康普茶时,我的菌种又可以流动到她那里。甚至跟农夫市集的集友也因为聊起发酵食物,而建立起某种坚韧的关系。发酵食物似乎会成为下次见面的由头,“夏天气温正合适,该一起做醪糟了”,“冬天大白菜下来了要一起做酸菜呀”,“我新尝试做了格瓦斯,要不要来试一试”……

王有枣(北京 女 80后)

2018年开始,每年我和朋友们一起做很多坛梅子泡酒,这个不容易失败,尤其是对着玛丽的书(《不可思议的发酵酿造》)做。秘方是:要带上那个熟练泡酒工艺的朋友,和有一大群朋友一起处理那些无聊重复的清洁和准备步骤。做的最差也是堆肥,所以不存在放弃。

先生老家(云南)带来的腌菜,放到北京家里的泡菜坛子,就是会坏,所谓坏,就是长了毛。我怀疑过坛子不干净、不密封等问题,清洁和拿水密封后也没有解决问题。后来我接受了:原来腌菜也会水土不服。

溪婧(柏林 女 90后)

书籍,好友,线上博客、社媒、论坛、交流小组,线下展览、分享会、市集……所有涉及发酵有关的媒介都是我获取经验的来源。

不过,线上的分享多从个人经验出发,在叙述中很容易忽略去讲述一些所处环境的特定因素:比如当地自来水中是否含氯;比如当地温度湿度如何、昼夜温差是否较大;食材来源是哪里?是否有大量农残?或者是经历长期运输和仓储而不够新鲜因此需要更加繁复的处理;不同地区的食材种植品种不同最后表现效果也会有差异……诸如此类。

书籍中的信息往往梳理得更加详尽,逐页读起来稍嫌枯燥,但是适合在实践中作查阅辅助。在实践了各种不同的发酵食物后,从中找到共通之处,点连成线,从而融会贯通。

对于刚刚开始学习发酵的人来说,我觉得最适合的途径依然是线下师从有经验者,从他人身上获取经验。发酵是一种本能的活动,需要调动感官,去闻,去触摸,去和食物交换菌群,去尝,在时间流逝中去感受它的变化。除非是使用工业提纯的菌群,在严格控温控湿的环境里进行发酵,一般来说我很抗拒去遵循一个非常严格的菜谱配比,毕竟不同地域有各自的气候环境,甚至不同的口味审美。如果习惯于按照一个公式套用所有的发酵流程,有什么必要在家自制发酵食物呢?

水哥(昆明 女 90后)

自己做四川泡菜,半成功,因为我还没有解决生花的问题。失败了我就把生的花撇掉,喷酒精,然后视而不见。今年夏天我短暂的没有生过花,我发现这个东西跟温度、湿度有点关系。因为这两年每次都是冬天添菜,昆明的冬天和春天非常的干燥,干燥的时候生花会非常严重。今年夏天短暂的不生花,坛子里菌群非常活跃,坛沿水咕嘟咕嘟冒泡,这个蛮有意思的。但是到了八月末又开始生花了,湿度变化不大,可能因为温度低了。

家乡四川,这边有各种泡菜和豆瓣。离开内江后,我自己尝试做泡菜。我没有秘方,主要靠舅妈远程指导,舅妈和妈妈让我怎么做我怎么做。

◉我自己做的泡菜,面上全是花。来源:水哥

最难忘的发酵美食来自家里的做的泡菜、昆明土生食馆崔哥家的腌酸菜、天宇庄园借鉴佤酿工艺发酵的卡蒂姆豆子、内蒙古奶豆腐、云南人做的乳扇、昆明的臭豆腐。

秘方❷

分享,让发酵流动起来

张皛树(杭州 女 90后)

今年搬到杭州生活,与我一同搬家的还有我的康普茶。这支菌种,2020年初在北京于好友处领养,养护与驯化的经历,可说是大流行期间的小确定。这几年我四处流徙,菌种随身相伴,可谓几经生死而不息。通过赠送与寄养,后代开支散叶,遍布全国。也许,这支菌种的生命会比我更长,谁说单身女子无后代?

搬来杭州后,菌与我共同开启了新的气候适应,从早春到酷暑,经历了倒春寒、梅雨季、暴雨天和破纪录的60天+的高温日。我也偶有心神不宁的时候,因公因私,疏于管理,逃避养护的责任。但总归在适应,人菌都有韧性,熬过了湿寒、霉菌和低气压之后,几罐康普茶开始持续生产,缓慢冒泡。我们的新生活也终于发酵到了可以与人分享的阶段。

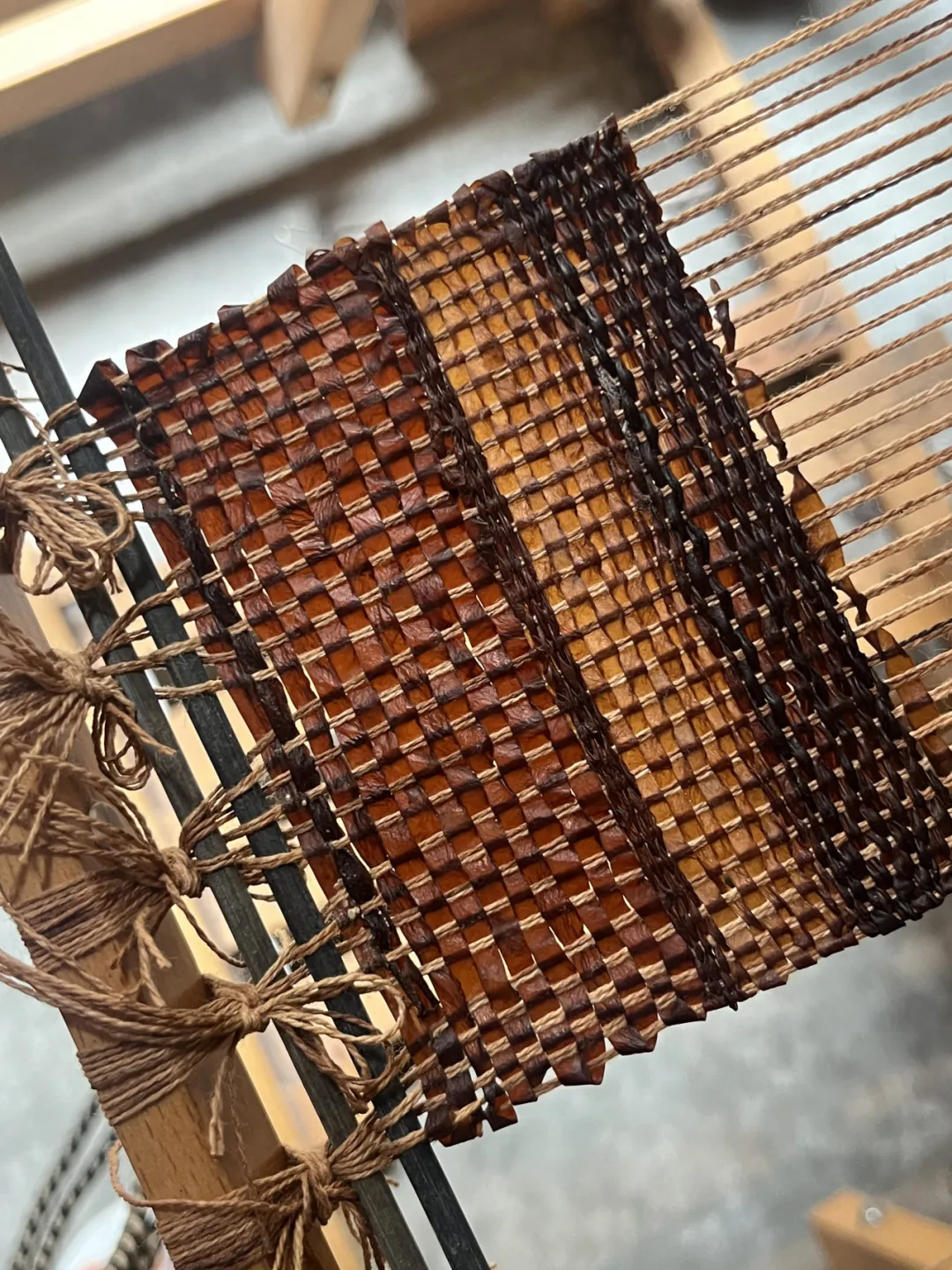

饮用之余,收集着剩余菌膜。它们或薄或厚,或软或硬,或深或浅,将气候、时间与情绪代谢成物理的质地。于是,尝试将微生物纤维素解构为纺织语言的纤维,换一种形式记录生命,表达微观的气候。在小红书上发布了用康普茶创作的织物后,成都一家独立巧克力(也是发酵食物呢)的主理人私信了我,菌膜的不浪费和再利用打动了她,她主动offer给我提供菌膜。曾经四处赠送菌种的我,未想到将来有一天会四处回收菌膜。发酵,总是会有新的惊喜和可能。

◉气候适应中,异“菌”突起的康普茶。菌膜是评估康普茶状态的视觉媒介,对于微生物来说,发酵无所谓成功与失败。来源:小树

◉气候适应中,异“菌”突起的康普茶。菌膜是评估康普茶状态的视觉媒介,对于微生物来说,发酵无所谓成功与失败。来源:小树

◉“试织欲和”了几块小垫子。来源:小树

菌菌(昆明 男 90后)

我曾在今年6月于闷热的杭州偶获上述那位友人的康普茶菌液,然后带回连绵雨天的昆明发酵。可想而知,没有发酵成功。可能杭州的康普茶菌菌已经适应了炎热潮湿,结果在恒温20℃的昆明就失去了活性,发酵极其缓慢。因为发酵缓慢,即使长出了菌膜也没有变酸,所以我胡乱挽救了两次,一次是加入比较淡的茶汤来稀释原本基底液的浓度,无果;第二次是看网上教程,说改变发酵液的酸碱度,就去买了苹果醋兑到发酵液里,结果也没有,后来一整瓶康普茶都发霉了。但是最大原因可能是我心切,泡了好大一杯浓浓的白茶,导致基底液有些涩,抑制了SCOBY的生长。

这个菌液在传递过程中还有个小故事:在最开始带友人的菌液母种上飞机的时候,安检质疑我带的是不明液体,然后开箱检查。我找了个借口说是我自己做的美容发酵液,就像SKⅡ一样的,我还当场示范怎么涂在手上,还说可以喝,无害的。当然,直男安检员无法判断我的表述叫我丢掉,我当然坚持不能丢这是我的宝贝,我就这么僵持着卡在安检处,最后他只能跑去找上级。当然,菌液没有丢,上级来了找了个分装瓶给我装了大概20ml左右带回家,我也怀疑在分装的时候菌液受到污染了所以导致我的康普茶没有发酵成功。

◉康普茶的scoby发酵物。来源:菌菌

我家每个人基本上都会做发酵食物。我们自己还会去找好吃的酒曲来做甜白酒(醪糟)。我奶奶做腌菜,我妈做鲊,我爸做酱,我小姨做甜白酒,我二姨做泡菜,都很成功。但我自己不做发酵食物。康普茶是给我康普茶液的朋友教我的,她还把食通社之前做康普茶的教程发我了。但是我家的发酵食物目前都是我妈妈我奶奶我爸爸做。我离开家乡读书的时候曾经在宿舍做过泡菜哈哈。目前可能还没到年纪所以担不了家里制作腌菜的重担哈哈。

因为我妈妈喜欢吃,基本家里时常都有发酵食物,我家每顿饭都会有发酵食物。坚持吃发酵肠道真的很舒服。以及能增加每顿饭的风味,不骗人。

小王 (北京 女 90后)

我尝试过发酵鲁邦种,霉豆腐,酸黄瓜。发酵霉豆腐的时候,看到长出毛毛感觉超神奇。但是鲁邦种和霉豆腐发酵到一半最终没成型,我没有挽救成功,尤其是鲁邦种和霉豆腐可能过了发酵最佳的时期。那些菌种就失去了活力,挽救不回来了。酸黄瓜成功了!成功的秘诀是,发酵酸黄瓜用的我妈妈本身泡菜坛子里的泡菜汁…移花接木啊哈哈。

◉我做的毛豆腐。来源:小王

溪婧(柏林 女 90后)

我做面包的天然酵母来自一个朋友。他母亲的姐妹上世纪90年代初期开了一个有机商店,卖的是自己做的天然酵母面包。用来做面包的酵母被当成礼物送给了朋友的妈妈,因此朋友的童年和青少年回忆总是散发着有蒸腾热气的面包香味。朋友有四个兄弟姐妹,自从母亲去世后,他和其他人也没有什么太多来往。直到他前两年过生日,一个姐妹的儿子,也就是他的侄子,来柏林拜访,算是重新拾起联系。侄子送给了朋友一瓶酵母,这是当年他母亲用来做面包的酵母,朋友的姐妹在她过世后养护起来,做面包的习惯也因此一代传一代到了侄子的手上,辗转十几年,又从侄子回到了他的手上。

朋友开始做面包的同时,也在柏林做面包的朋友手中分发这颗酵母,我也因此有幸获得100g酵液。

这两年我一边做面包,一边在朋友圈中不断分发酵母,当然朋友们也会继续在各自的朋友圈中扩散这一份酵母。以至于我在不同人家做客时,偶尔从完全不认识的陌生人处看到惊喜的脸庞发出惊呼:原来你就是酵母的主人!!

感觉在不知不觉间,自己创立了一个什么庞大组织。

好几年前我曾经养过酸奶、对芬兰的viili酸奶感到很好奇。当时恰好一个朋友在芬兰旅游,在超市买到viili酸奶打算做伴手礼带给我,不料在机场海关才得知,奶制品是限制品,不可被带出关。

当时,我对把酸奶风干在手绢上旅行,用风干的酸奶在新的旅行目的地作为菌种培育新的酸奶这一主题很着迷。受这个故事的启发,朋友灵机一动,用一张纸巾蘸着一点儿酸奶装进小罐子里,就这样通关了海关,让我把这被“偷渡”的菌种在柏林又用牛奶重新培养壮大。

我生活在德国,天贝作为一种替代性蛋白食物,非常受素食者的追捧。然而我好几次的超市购入天贝的经验把天贝这个食物在我心中划上了大大的叉号——它们通常经历了冻干处理,被裹在真空塑料袋里。切片下锅翻炒后又很难入味,吃起来字面意义上的味同嚼蜡。

直到去年拜访新加坡参加展览,两个共同参展的设计师展示了他们的作品:一个天贝项链。使用者可以把泡发的豆子和天贝菌混合后挂在脖子上,人体的体温为天贝菌提供了最合适的发酵温度区间。当然,对天贝菌的使用本身来源东南亚,它在新加坡家乡般的湿热气候里也更能发挥作用。

在经历了一天多的天贝项链佩戴后,我第一次吃到(用自己的体温孵化出来的)新鲜天贝。这才意识到它本身的口感带有菌丝的温柔,菌群分解大豆产生鲜感,完全能够想象可以在烹饪过程中可以像豆腐一样吸味。但是单吃也非常柔和非常鲜,特别适合作为茶点,当作不喧宾夺主的点心来食用。总之,和德国超市里卖的天贝完全不是一个东西!!

秘方❸

恒温、消毒、防污染

小张(上海 女 80后)

为了环保和食用,我自己做过酵素,学习中说的比例是1:3:10。实践操作后发现物料和温度决定了比例。甜度大的水果可以不放糖,比较轻的水分少的叶子类可以少放物料。

康普茶长出不好菌丝还是很难过,也没挽救回来。还有制作很漂亮的蓝莓酵液没有扩陪成功。如果一开始发酵失败,到后面能及时挽救,再发酵好还是很开心的。

真真妈妈(南宁 女 80后)

第一次做发酵是沃柑去皮+冰糖+酵母,结果失败了;第二次沃柑发酵还是失败,应该是冷天的温度达不到原因造成,没有条件创造恒温环境,后来放弃了。失败的汁水,贼难喝,但为了品尝阶段口感,每次都喝了。

好在做桑葚+冰糖成功了,酸中带甜,冲水喝,不比柠檬饮差。自己做成功后会减少购买工业制造的饮品。

小雨 (大理 女 90后)

我做过康普茶、酸木瓜糖油、腌柠檬,都成功了,我认为重点在温度稳定、瓶子的消毒,防止霉菌入侵。

◉我做的康普茶。来源:小雨

在制作康普茶时会尝试不同的茶叶进行一发,不同茶叶搭配不同水果风味也不同,比如桃子紫苏之前一只是用滇红茶底发酵,后来试了下乌龙茶,发现好喝很多,简直绝配。

发酵食物可以延长食物的保质期,比较方便,懒得时候一份发酵食品就是一个菜,懒人福音。像康普茶这类比较健康,不会放过多糖,喝起来没有负担,已经戒掉了奶茶哈哈哈🤣

三个毛(北京 女 90后)

我尝试过康普茶和酵素,有些成功了,有些没成功。我没有独家秘方,要老老实实跟着教程的比例来。

最近又失败了两瓶康普茶,菌膜表面长毛了,可能是因为太懒,没有换罐子消毒。把菌膜捞了出来,倒出来了一部分又往里面加入了新的糖茶水希望能挽救回来,不过还是没成功,只好全部都倒了,重新清洗罐子消毒,幸好我还有一罐“火种”。

因为只做酵素和康普茶,感觉很多人接受或者理解不了,不是很会跟人分享。酵素是做来清洁用的,很好用,有一年租房退押金的人非常严苛,所以用全部的酵素把陈年油渍全都刷干净了,非常厉害,获得了房东管家的夸夸。

一端(婺源 女 90后)

我成功发酵过腌酸菜、酸豆角;好像没有独家秘方,有些注意事项就是腌菜时洗过的菜也可以不用晾干水分再腌,但是注意不能粘到油,如果用自来水洗的菜,用自来水(不一定要煮过的水)加入满罐不容易起白花。

其实我还是蛮喜欢吃发酵小咸菜的,喜欢吃的真的好多:酸腌菜、酸豆角、酸藠头、腌萝卜条、腌辣椒。在昆明吃过最难忘的发酵美食当属茄子鲊,有茄子鲊可以多吃两碗米饭🍚

去年孕期特别想吃昆明的茄子鲊,决定自己在家复刻昆明茄子鲊,网上查了做法再请教昆明当地爱做饭的前同事,雄心壮志打算自己在家做,从菜地摘茄子🍆切茄子条晒干到拌米粉上锅蒸再装罐子里发酵,第一次失败了,变成了粉蒸茄子干。还是想吃到茄子鲊,当时想着要不找昆明的朋友帮我买点寄过来,但是那时候是夏季,寄到江西估计都要坏了。于是尝试第二次,还是失败。妈妈地里的茄子多,我又试了第三次,虽然依旧复刻不了昆明的茄子鲊味道,味道倒是有点进步有了两分像。那时候肚子里就是想吃到那口味儿,也是件难忘的孕期趣事儿。

◉我做的昆明茄子鲊。

坚持吃发酵的食物会给身体带来什么改变不知道,但是心理精神上还是有一丢丢的,我发现我更热爱自己的家乡美食啦会去了解家乡文化哈哈哈,在外不会做的时候还可以打视频问妈妈怎么做,增加了与家人之间的连接。还有就是吃到好吃的咸菜啥的会问当地人是怎么做的,回家会去尝试。

溪婧(柏林 女 90后)

我尝试过很多发酵食物,酸奶,奶酪,酸菜,酸汤,康普茶,水克菲尔,果醋果酒,米醋米酒,面包,味噌,米糠酱菜,天贝,水果腐乳,鱼露……在列举的过程自己都吓了一大跳,原来不知不觉已经积累了这么多经验。不过我最擅长、最喜欢、同时发酵柜里最常驻的嘉宾依然是酸面团、酸坛子(老家对泡菜坛子的称呼)、红酸汤和不同口味的康普茶。

在做了各种不同尝试后会发现,一旦认识到微生物的存在,理解到在不同发酵食物的不同阶段中存在起主导作用的不同菌群,将他们如宠物般对待,提供合适的生存空间——厌氧?无氧?怎样的温度和湿度区间?使用新鲜有机的食材,不含氯的水源。最后,在恰当的时间终止菌群的活跃,就很难失败了。

在我看来,彻底失败的发酵食物是沾染了杂菌以至于腐败或者霉变的食物,当然只能果断抛弃。但是如果只是没有掐准终止发酵的时间点,味道变得不如预期,我大部分时候会按个人口味决定是否能接受做成其他食物。

我的独家秘方自然是米糠苹果,在此摘录一下之前在别处写下的笔记:

“之前好几次怀着不同程度的冲动抡起袖子想要制作米糠酱菜,原因之一培育天然酵母唤回了我对发酵的热爱、给了我无端作为酵母照护者的信心;原因之二是被日剧中其随处可见的米糠床身影勾引,闻其名但不知其味于是幻想连篇。

二次尝试均以失败告终——我不知道米糠在食物中呈现出来的最佳风味是怎样,没有这样的味觉记忆,对把握发酵时间的手感很模糊,以至于每次从糠床里挖出食物塞进嘴里的第一反应都是立马吐出来:又咸又怪的味道(糠味)狠狠浸透食物,到底谁喜欢呢?

不好吃的食物让人提不起劲照顾,可怜的米糠床自然走向在角落里发霉的结局。”

今年回国的时候,在景德镇的一家酒吧看到菜单上有米糠酱菜的选项,虽然没吃上,但是老板提到她用柚子皮养糠床这一点让我感到好奇。搜了搜中文社媒,似乎花椒和柚子皮是一种常见的搭配。

回到柏林后,拾掇拾掇之前剩下的日超米糠床坯料,决心再给自己一次机会。

我长居德国,这里不是大米产区,超市里没有米糠,麦糠和燕麦糠倒是不少。看到Nordic Food Lab在他们的网站上展示了他们用燕麦糠混合啤酒来搭建糠床,于是我对用麦糠来养护糠床也没有了疑惑。这几年的各种见闻让我不再那么的追求还原一些来自遥远地区的原味,而是学习搭配逻辑,从身边取材,用新的公式重新撰写本土风味,所以花椒和柚子被换成了更易获得的胡椒和柠檬。

这次干脆纵容自己懒散一点,把糠床放在冷藏库里喂养。于此同时我也开始养起了酒种Sakadane,不做吐司的日子里,酒种的弃种也成了糠床的养料。

这样一番调整下来,每天翻动散发着柠檬、胡椒、米麦糠香味的糠床成了一天之中的治愈时刻,也让我无意中发现了目前尝试过和糠渍的最佳搭配竟然是苹果!

麦芽和米糠的香味仅仅是柔和地包裹着苹果,被椒拧的清新气味衬得很爽口,而苹果的本味也还在。如果稍微发酵久一点(一天半左右),也能够感受到乳酸菌在发挥做用,把苹果的质地变得稍微带上一点点气泡感。于是一下子理解了为什么别人说夏吃糠渍冬吃味噌!

今年拜访了朋友在杭州良渚的农场,施用自然农法、不撒一滴农药所收获的大米打出的米糠,自然是制作米糠糠床的最佳养料。我们在同一时期开始对米糠酱菜上头,隔三差五分享交流养糠心得。在我专注这一个糠床每日一苹果的修行时,伊精力充沛,竟已经把菌员扩展成了三位,各有风味,各有性格。

而我已经忍不住想象今年秋末冬初再会,面交分享在不同地域不同糠类养出来的不同口味了!!

做发酵食物为我的生活周期安定了锚点:养酵母、育糠床以天为单位,续康普茶以周为单位,醋和味噌的熟成以月甚至以年为单位……我在这些周期规律之间找到适合自己的节奏,让微生物和我的生活步骤渐渐合轨。

同时也在选取食材、为微生物提供生存环境的过程中更加意识到,发酵应当顺时应季,因地制宜。这种发酵的目光让我更加关注不同应季食材的变化,对变温更敏感,对土地更怀敬意。

同时,了解类似的发酵手法如何在不同的地域、文化中发展出不同的路径和审美风味,也是在跨文化发酵实践中特有的乐趣。

◉来源:溪婧

做酸面包好难

陈杰泥(北京 女 00后)

一般的面包馒头我都做过,这些都成功了。我为了做酸面包,养过酸种。我和当时的小男友各自养酸种,我给自己的酸种起名叫Melanie,他的叫zeus。Melanie开始发泡了,我非常幸福,后来一个星期后就死了。只能放弃了,倒进马桶难过地看着她被冲走了。Zeus一天都没活过。后来我们俩也不了了之了。。。

我家里做东北菜多。出国后想念东北大酸菜,最开始在华人超市买不到,只有南方的酸芥菜。曾经看过小高姐视频想要尝试自己做,但找不到可以压酸菜的大石头,索性放弃。用东欧人的sauerkraut代替,差不多意思。

虽然自己没有坚持做发酵,但发酵食物的出现绝对是任何料理体系成型的主要原因之一。相信时间会让食物变得有味。

Hunter (北京 男 80后)

首次做发酵食物是德国酸菜,因为最简单。后来又在它的基础上加入韩国泡菜的一些原料,做了泡菜风味的酸菜,也很不错。另一个日常吃的是开菲尔酸奶,在网上买了菌粒加牛奶就发酵了,也很简单,味道比一般酸奶更酸,加苹果中和一下正好。前一段有些肠易激的症状,容易拉肚子,喝了一段时间的开菲尔之后感觉好的差不多了。后来又用它发酵过酸奶油,直接淡奶油加酸奶拌匀就行,也很不错。

我也做过酸面包,但是技术不行,只能说能吃; )做酸面包还是比较难,不是过发就是欠发酵,不过不影响能吃,实在过发了做成煎饼也好吃。

第一次做发酵,成功总是比较兴奋的,后面做多了也就比较日常了。

只要想做发酵,现在资源可太多了:网络文章,视频,还看过一本书叫 nourishing traditions,里面有不少发酵食物的制作方法。一般还是比较容易复制,除了做面包比较复杂,对温度以及酸种活性比较敏感,不大容易复制。

最难忘的发酵美食是豆汁吧,第一次喝让我想起小时候奶奶腌的咸菜泡水的味道,还蛮喜欢的。小时候家里人经常用咸菜烧肉,鱼之类的,很鲜。现在偶尔也做咸菜台烧肉,不过菜苔是买的。倒是经常做辣白菜五花肉,酸菜炒牛肉之类,也很好吃。

全国各地的发酵地图

小房(家乡山西)

山西最有名的发酵食物应该是醋吧,离开家多年也还是觉得山西老陈醋最香。还有另一种神奇发酵食物叫做“头脑”,从小到大都不喜欢,但却是父母辈常去吃的一种早餐。小米、花椒、枸杞、黄芪和黄酒熬煮后发酵三到五天,再与羊肉、面粉等混合制作而成,据说很养生。

一端(家乡江西婺源)

我家乡特殊发酵食物还有豆腐乳、米酒、汽糕。汽糕是每个婺源游子回家必吃榜之一,以前上学工作每次回家早餐必吃汽糕!我离开家太久就会怀念家乡的味道,吃不到时就会自己做,权当练手了。

菌菌(家乡云南昆明)

我是昆明人,在云南大部分地区,过年的时候一定会吃的一道菜——长菜。这是在大年三十专门煮的一锅肉汤,然后把青蒜、苦菜、白菜、芹菜等蔬菜放进去一起煮,每顿吃了都加新的菜进去煮沸杀菌,然后又放到室温环境自然发酵,等到初三就会酸了。传统上这锅菜要吃到正月十五,就是年过完了就不吃了,大家都说十五以后吃就是馊的。

有些地方还会叫“酸菜”、“馊菜”。小时候我觉得就是和泔水一样的东西,后面发现,只要接受了就能发现这锅蔬菜高汤里面有非常多益生菌,肠道很喜欢!

除外,云南发酵美食还有各种鲊,这个分蔬菜类和肉类的,以及酱菜,腌菜,泡菜等,写不完了。

溪婧(家乡湖南长沙)

在我家乡,剁辣椒、酸坛子,这些是比较基本的乳酸发酵。最近才知道街头油炸的葱油粑粑里,常常也有酵母的参与。

当然最负盛名还属臭干子(黑色的臭豆腐)。离家万里时候总有野心勃勃想要家庭复刻臭豆腐的时刻。但是这种野心每次都会在认识到制作卤水的复杂性后认栽……有时候也必须接受一方土地一方味,家乡的味道只有在老家才能吃到。不过,可惜的是,现在认认真真做卤水,用发酵来让豆腐发黑的商家也是越来越少了,这大概也是长沙臭干子在街头日渐式微的原因吧。

我家娭毑(外婆)常常做剁辣椒。按理说,油渍的剁辣椒并不是发酵而是腌制食物。不过耐盐的乳酸菌也依然可以在新鲜辣椒自身的水分中存活发挥作用,在冰箱里默默发酵,每次开罐都会听到“嘭”的放气声。这大概也是剁辣椒越放越好吃的原因。

在德国,因为纬度偏高,很难一次性大量买到大批量的新鲜辣椒。如果每次剁辣椒就做一小罐,实在是束手束脚。更何况辣椒品种不同,总觉得味道上也不太一样,所以我都是用回国的机会从家里把剁辣椒大罐大罐地往德国背。

不过,今年回家后,从娭毑的朋友处获得了一瓶她养了20多年的老坛子水。回德国后立马把它倒进了我的泡菜坛子,感觉一夜之间我的坛子从婴儿长大成人。而这一瓢坛子水也成了拴寄我与娭毑对话的绑带,日常嘘寒问暖之间总是不免要交待一下坛子的状态,感觉自己被委托了一个重要的生命、一份情谊、和一种味道。

韦丽(家乡贵州,发酵手艺人)

我们水族人都是拿酒来招待客人的,逢年过节家人欢聚的时候,一定少不了酒。做酒曲的时候,要根据水历选吉日,我们会先捏一对酒曲,有公有母,阴阳平衡自然可以保佑酒酿得好,这也是老人家传下来的传统。

所有制作酒曲的的草药都是我上山采的,每年农历六月六开始,深山老林自然风景优美,每一种草药都有不同的生长地点和生长季节,集齐所需的 120 多种草药,大概要一个多月的时间。比如有种血藤,就是几百年的老藤,它们是一对,有公有母。我们的传统是敬畏自然,只会取少量皮,不会破坏它的健康生长。

另外平常去山上采完草药以后,也会喝点儿酒,第二天心情会好一些。就连我坐月子的时候也可以喝,把它烧开了,在里面煮鸡蛋,好吃又补身体。

二杆(家乡贵州,行匠精酿创始人)

贵州的发酵其实要分几个区域去理解认识。南部三州,是利用米里面的淀粉,跟天然的水果(野生毛辣果)和辣椒发酵的酸,这种是大家比较常见的酸,如酸汤鱼、酸汤牛肉等。而黔北如毕节遵义,则是用豆制品进行发酵,靠近云南的威宁气候干燥,就会有火腿的发酵。

我是安顺人,安顺的酸就会体现在泡菜上,小时候家家都会做泡菜,不同的季节会做不同的类型。比如冬天的时候,就会将油菜菜发酵,切好拿来炒腊肉香肠。我觉得贵州跟啤酒发酵很接近的是凯里白酸汤的发酵,它用米里面的淀粉自然接种发酵。黔东南州的少数民族特别是苗族,每家都会有一个养白酸汤酵母种的坛子,会养个几十年甚至上百年,每个月添加淀粉跟糖进去保持酵母菌的活力。吃的时候再把酵母菌进行扩培,跟新的米汤一起混合,做成火锅。

◉贵州的苗族分支很多,虽然服饰各有特色,但都能歌善舞,有着吃酸制酸的共同习俗。来源:《发酵中国·云南贵州》

阳志锐(家乡贵州,凯里学院食品科学与工程教研室副主任)

我的家乡在贵州的铜仁市,从小家里都会做泡菜。来到凯里以后,日常的餐饮场景中酸汤经常出现,慢慢地就成为一种习惯。其实黔东南地区除了红酸汤和白酸汤之外,还有一种叫做暗汤的发酵食物。它与前两者最大的不同是原料,选用几种蔬菜浸泡发酵,味道闻着很臭,但是在黄平、雷山等地的苗族人眼中,却是令人食欲大开的美食。

◉夏天里的一碗蔬菜白酸汤,清凉解暑,是贵州人的至爱。来源:《发酵中国·云南贵州》

张纭嘉(家乡云南,主厨)

发酵的味道总是给人留下记忆。昆明人永远有第二个胃留给米线,酸浆粗米线就是发酵食物:自带特别酸味,对于老昆明人来说,这是一种味觉记忆缺失的遗憾。从小到大,我最喜欢吃的早餐是米浆粑粑。传统的米浆粑粑做法是用发酵的米浆,加鸡蛋和一大勺白糖,在铝制的平底锅里烙,一开盖,饼能涨大两倍,一口咬下很满足。还有云南“鲊”的风味,妥妥的下饭神器。我也想尝试把很难入味、富含胶质的菌菇,比如金耳,核桃菌,用米粉作为黏合的方式(鲊)来发酵。

当餐希望对大家有所帮助,关于团餐服务公司,餐饮食材供应,食材配送供应商,餐饮食材配送,社区食堂承包,医院营养食堂,学校食堂承包,工地饭堂外包等一站式新鲜蔬菜配送服务,欢迎通过当餐官网咨询!更多餐饮信息发布请联系当餐网,食材招商、加盟;团餐需求,食品采购,生鲜配送一站式餐饮供应链服务平台;买卖易农产品交易平台,餐饮食材供应链提供批发、贸易、冷链、食材采购等服务,支持交易、直播、电商等功能。

当餐优选供应商合作

本文发布于2025年10月01日11:52,已经过了138天,若内容或图片失效,请留言反馈 餐饮食材网当餐供应链温馨提示:当餐原创文章版权归当餐网创作者所有,转载务必注明作者和出处;当餐优选,您身边的餐饮食材供应链伙伴。当餐为餐厅、酒店、茶饮、团餐、食堂等各类餐饮企业,提供涵盖蔬菜禽肉、米面粮油、调味料、饮料饮品及简餐原料等全品类食品一站式采购配送服务。依托稳定高效的供应链,保障当餐食材品质与配送时效,让餐饮采购更省心,经营更高效。当餐网转载文章仅仅代表原作者观点,不代表当餐立场,图文版权归原作者所有!如有侵权,请通过平台客服联系当餐网工作人员删除。

转载请注明出处: 当餐网

当餐网链接地址: http://dangcan.com/foodshop/5028.html

-

家乡甘肃的传统风味小吃锅盔王金银

甘肃盔锅是一种传统风味小吃,因直径超过二尺,形状圆厚如锅盖而得名。其制作工艺讲究,采用传统老发面工艺,外酥里软,香醇味美。甘肃锅盔在重要节日如春节和中秋节时特别受欢迎,常用于表达对美好生活的期望和祝愿。 锅盔的起源历史典故 锅盔,这一传统面食小吃,不仅以其独特的风味和制作工艺闻名,更承载着丰富的历史文化底蕴。以下是关于锅盔...

2025/04/04

-

地方特色美食之柳州云片糕

2025/05/07

-

特殊食品标签“新”要求来了

十一食品11FOOD日前获悉,市场监管总局印发《关于鼓励食品企业优化预包装食品生产日期和保质期标签标识的公告》(以下简称《公告》),鼓励食品企业进一步清晰显著标注预包装食品生产日期和保质期。 特殊食品是预包装食品的重点品类,应按照《中华人民共和国食品安全法》等法律法规标准规定,在与特殊食品注册或者备案标签说明书一致的前提下,鼓励特殊食品企业执行《公告》要求,...

2024/06/25

-

毛南族六大特色美食

毛南族是我国人口较少的少数民族之一,主要聚居在广西环江毛南族自治县一带。这个民族的祖先,早在汉晋时期就已在黔桂交界的山地间繁衍生息。据《旧唐书》记载,毛南人原为“蛮獠”后裔,历史悠久,与壮、侗等民族通婚频繁,形成了独特的民族文化。 毛南族人重礼仪、尚团结,热情好客,尤其讲究饮食风俗。他们信仰多神崇拜,既敬天地,也祭祖灵,每逢节庆必有杀...

2025/04/06

-

这两种食材制作代餐,低脂低卡高蛋白,上锅蒸一蒸,一周早餐轻松搞定!

初夏,正是减肥的好季节!这段时间身边的朋友们纷纷都加入了减肥的行列,办公室的小王,跟我抱怨说已经好几天没吃饭啦!每天的主食就是网购的各种“减肥代餐”,工资差不多都花在减肥上了!这还真是让我惊讶,因为在我的减肥生涯里,还真是没有为减肥特意花过什么钱呢!我觉得那些都是“智商税”!人体需要的营养无非就是三大类:蛋白质...

2025/06/18

-

当餐食材供应链综合服务平台

当餐网是联雄冷链物流研究院经过对传统食材供应链的深入研究分析,研发出拥有自主知识产权的“买卖易”食材全流程供应链综合服务系统。当餐网以互联网平台技术为依托,利用互联网技术和信息化手段,提升传统食材供应链效率低、数据缺失、食品安全溯源等问题,通过互联网+供应链+金融+物流,以实现采购信息流、交易现金流,物流流程再造,帮助合伙人突破发展瓶...

2024/07/12

当餐网

当餐网

网站地图

网站地图

餐饮食材网暂无评论