众所周知,苏州人的生活是极为精致的,尤其是在“吃”这件事情上,十分讲究“不时不食”。应季而食,是对自然时序的敬畏,也是对食材本味的尊重。春日到了,苏州人的舌尖也开始“尝春”,从河鲜湖鲜吃到红润的酱汁肉,从一口“嫩”吃到一口“鲜”,苏州人的春日餐桌是一场与季节的缱绻对话。

塘鳢鱼:春水润出的至鲜

鳜鱼:桃花汛里的肥美

螺蛳:清明前的舌尖享受

酱汁肉:红曲点染的春日美味

比酱汁肉更胜一筹的是樱桃肉。大块五花肉用红曲米染成桃红,烧至透亮,再切成樱桃状,皮糯肉烂,入口即化。苏州人笑言:“酱汁肉是家常烟火,樱桃肉是富贵风雅。”

无论是酱汁肉还是樱桃肉,之所以色泽如此诱人,离不开一味重要的食材——红曲粉。红曲粉是一种天然色素,由红曲霉菌在大米上发酵而成,既具有独特的香气和色泽,又富含多种生物活性成分,如洛伐他汀、红曲色素、黄酮类化合物、麦角固醇以及酶类等,有降血脂、降血压、抗氧化、促进消化等营养价值和保健功能。在烹制酱汁肉或樱桃肉时加入适量的红曲粉,可以使肉质呈现出鲜艳的红亮色泽,同时增添一股独特的香气。这种香气与五花肉的鲜美相互融合,使其味道更加浓郁,层次更加丰富。

春笋:破土而出的江南至味

苏州老话云:“春天不食笋,枉费江南春。”春雨润泽,春笋尖冲破冻土,成为苏州人餐桌上的主角。腌笃鲜,以咸肉、鲜肉与笋尖同炖,汤色乳白,鲜味醇厚;荠菜春笋,用最简单的方法清炒即可,脆嫩甘甜,一口咬下,仿佛吞尽山野清气。

苏州人最爱的还是油焖春笋,其烹饪过程并不复杂,但需要掌握好火候和调味技巧。将新鲜的春笋去皮洗净后切成段,先用热水焯烫以去除涩味,然后沥干水分备用。锅中倒入适量的食用油,加热后放入春笋段快速翻炒,接着加入适量的生抽、老抽、白糖和清水,大火烧开后转小火慢慢焖煮,待春笋充分吸收汤汁变得软糯入味时用大火收汁,出锅装盘即可。

苜蓿头(金花菜):刮油解腻的春之绿

马兰头:田埂上的童年记忆

青团子:艾草凝碧,豆沙藏春

松花团子:裹一身山野金黄

酒酿饼:六百年的孝心之甜

碧螺春:“吓煞人香”的春日“特供”

餐饮食材网当餐供应链温馨提示:当餐原创文章版权归当餐网创作者所有,转载务必注明作者和出处;餐饮食材供应链/当餐预制食材菜市场:当餐网中央厨房、鲜活农产品冷链物流园、生鲜超市和冷链仓库位于大湾区;当餐配备冷链物流以及冷链运输车队,承接食材配送和菜市场、饭堂承包、配餐送餐等业务;当餐开设冷链仓储物流中心服务生鲜超市、农贸市场、厂企饭堂、冻品批发、预制菜、餐饮门店等客户;是餐饮食材供应链平台和冷链食材、冷冻食品、冷链物流行业领先的生鲜配送、冷链食品、餐饮连锁、食材供应链和智慧菜市场开发运营商。当餐网转载文章仅仅代表原作者观点,不代表当餐立场,图文版权归原作者所有!如有侵权,请通过平台客服联系当餐网工作人员删除。

转载请注明出处: 当餐网

本文的链接地址: http://dangcan.com/post-2101.html

-

当餐网食在东莞美食地图

作为毋庸置疑的美食大省,不管是公认的“食在广州”,还是两个“世界美食之都”顺德、潮州……在美食层面,广东出彩的地区自然太多,相较起来,1988年才单独建市的东莞,实在显得存在感有些低。可是广东老饕最明白,东莞也是美食聚集地,尤其是在秋冬季节,格外有种能量爆棚的幸福感。 一碗咸鲜滚烫的...

2024/06/22

-

餐饮美食网顺德本地特色美食店推荐名录(当餐君按镇街排序)

餐饮美食网推荐简介顺德本地特色餐厅和农家菜、私房菜;当餐网本地特色美食店推荐名录, 餐饮食材网当餐君下面饭店将从店铺风格和主要菜系进行介绍,基本都尝试过还不错!希望各位食客品尝后发表当餐点评! 大良镇1、野仙鱼生拥有两百多年历史的顺德传统三进宅院。主做创新顺德鱼生。特色菜品:椒盐罗氏虾、鲩鱼生、香煎鱼骨、过桥渔面地址:大良中区华盖里四巷16号2、大门公餐饮登...

2025/04/01

-

餐饮食材网推荐的“南海老店”NO.1就在大沥

餐饮食材网当餐君近日获悉,南海启动“趣食南海·人气餐饮老店”点赞南海老店活动,百家老店齐齐亮相,受到了广大街坊积极点赞和好评,截至11月30日,点赞排名前十名已经诞生。其中,大沥能记烧腊、雅达利超级牛扒、雅居乐雍景湾大酒楼上榜。能记烧腊更一举夺得第一名。 当餐君带大家一起来老店 一探究竟! 能记烧腊 佛山市南海盐步健能烧...

2025/03/30

-

在家做蒙古奶茶

蒙古奶茶(蒙古语叫乌古台措),是蒙古族特有的传统饮品。它是由奶茶和盐混合而成,口感浓厚且微咸。下面就是当餐网总结在家制作蒙古奶茶的步骤: 第一、准备食材:红茶叶(我选立顿红茶,现成的茶袋装)、鲜牛奶(我选伊利牛奶)、水(我选泉阳泉矿泉水)和适量的盐。 第二、制作程序: 1-将适量的水煮沸。当水开始滚动时,加入红茶叶,根据个人口味选择红茶的浓度,如果人少就选一...

2024/06/22

-

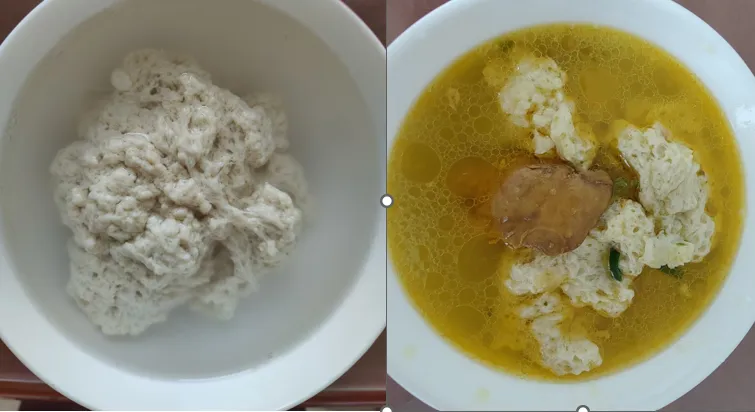

九江美食糖哨子

修水哨子,是修水县一种特色地方传统名点。以境内高山特产山芋、西乡红薯粉为原料,馅以地方特色小料,依传统工艺精制而成,纯系天然,清香绵柔,营养丰富,入口即化。 哨子可蒸可煮,蒸熟的可连蒸笼端上席,另备酱油、食醋等佐料碟子蘸着吃;煮熟的只要在汤中加葱蒜姜末等佐料就行。传统哨子多是蒸熟,个头较大,一只大约一两,吃起来表皮滑嫩柔软,馅料足,口味更佳。 随着生活水平的...

2024/04/22

-

中医药膳上餐桌美食养生双丰收

当中医药膳融入日常饮食,将碰撞出什么样的火花?今天请当餐美食家和当餐网一起探个究竟吧! 香菇莲子烧鸡丁、核桃炒春韭……近日,继开通支持“线上点单、送餐到家”的“阳光社区”养老助餐服务之后,曹杨武宁·社区长者食堂又出“新招”—&mdas...

2024/05/07

-

一碗羊肉粉“吃”出一条产业链

“老板,来一碗羊肉粉。”在金沙县,每天早晨,市民排着长队吃羊肉粉是常见的场景。数据显示,金沙县内正常经营羊肉粉经营主体290余家,金沙羊肉粉成了群众日常生活中不可分割的一部分。 近年来,金沙县因势利导,成立县羊肉粉产业链专班,按照市场化理念,重点围绕羊肉粉生产加工、销售拓展、品牌打造、行业规范、招商引资等重点工作扎实有序推进,通过一碗...

2024/06/10

-

当餐网提醒吃生冷海鲜要谨慎

厦门作为海滨城市,生鱼片、生腌、捞汁海鲜等特色美食,吸引了众多食客慕名而来。但市场监管部门近年的抽检数据显示,餐饮服务单位自制的生冷水产制品存在微生物超标的潜在风险。市场监管局日前选择我市40家较大型的餐饮服务单位,开展专项研究性抽检,并发布了相关食品安全风险提示。 “我们发现除了原料环节把关不严会带来风险,加工过程管控是否到位也是重要的风险点,...

2024/04/11

-

当餐聚焦西宁美食 老西宁人分享“心头好”早餐

“一日之计在于晨。”早餐对于每天营养的供应起着承上启下的作用。西宁位于青藏高原,独特的地理位置和高海拔气候孕育了当地特有的餐饮文化,西宁人的早餐充满了地域特色和个性化选择。“西宁的早餐最具代表,羊肠面、杂碎汤、牦牛大骨汤……可以一周不重样。”“西宁有一种特有的早餐叫&ls...

2024/05/28

-

中央厨房正在改变餐饮供应链

所谓中央厨房,是指由餐饮连锁企业建立的,有独立场所及设施设备,统一制作成品或半成品,然后供应给学校、单位、超市等地的食物工厂。这种统一处理的供餐方式,可以比传统方式节约 30%左右的成本。虽然目前国内的中央厨房企业数量不断扩大,但是相关配套却没有同步跟上:食品加工业的不发达、餐饮物流发展的滞后、缺乏体系化的管理系统。可以说,国内中央厨房正处于艰难的摸索阶段。...

2024/04/06

-

兰州黄河食渡文旅美食活动启动

为进一步推动兰州文旅美食产业发展,展示兰州丰富的碳水美食文化,吸引更多的美食爱好者前来体验,4月20日,由省文旅厅、兰州市政府指导,兰州黄河食渡文旅美食街承办的“碳水之都最兰州——吃货畅游季”活动在美食云集的黄河食渡文旅美食街启动。启动仪式上,羊肉串、炒牛犊肉、甜醅子、酿皮子、牛奶鸡蛋醪糟等各种兰州碳水美食琳琅...

2024/04/22

-

中国热科院香饮所20余人科研团队造出爆款国货美食

当餐网5月23日获悉,工作时间,位于万宁兴隆的中国热带农业科学院香料饮料研究所(以下简称香饮所)中试大楼三楼实验室里,几位穿着白色实验服的科研工作者正仔细品味着一块块刚冷却好的黑色方块巧克力。“‘吃’也是我们的工作。”现场,香饮所全资公司海南兴科热带作物工程技术有限公司(以下简称兴科公司)研发与质检部经理贺书珍...

2024/05/24

餐饮食材网当餐暂无评论

当餐网

当餐网

当餐

当餐

餐饮食材网是一个专业的餐饮供应链平台,提供全品类食材、生鲜、食品和调理品等餐饮食材采购服务,同时推荐各地美食、风味、文化等旅游信息。当餐美食网是餐饮食材网的子品牌,为餐厅提供订餐送餐配餐服务,让您轻松享受美食。

餐饮食材网是一个专业的餐饮行业信息服务平台,提供当餐美食、生鲜食品、餐饮供应链等内容,涵盖广东、福建、江西、山东等地区。网站还有美食攻略、美食图鉴、美食嘉年华等栏目,为餐饮行业从业者和消费者提供丰富的信息和服务。

餐饮食材网是一个专业的餐饮行业平台,提供当餐美食、生鲜食品、餐饮供应链等服务。您可以在这里找到各地特色美食、美食攻略、美食图鉴、美食招商等信息,满足您的餐饮需求。